TOP�@�@

TOP�@�@ �������[���}�K�W���o�^�@�@

�������[���}�K�W���o�^�@�@ ���i�F�莎�������@�@

���i�F�莎�������@�@ �v���X

�v���X

|

���{�ό��m��@�F��u�t�o�^���x�̂��ē�

|

���{�ό��m��ł͖��N�x�A��Ƌy�ь��I���C�A���i�F�茤�C�v���O������MMP®���̔F��u�t��F�肵�Ă��܂��B�����̊e�s���{���̔h���ҍu�t�A�����s������Ȃǂ̐��Ɣh���̕��X�Ȃǂ́A�F��u�t�o�^�҂������ƂȂ��Ă���A����F��u�t�̕��͊e�Y�ƊE�ŕ��L������Ă��܂��B

�T�D�V�K�F��u�t�o�^�y�эX�V�̕���

�T�D�~�h���F��u�t�@�V�K�o�^��]�̕���ڍׂ͂�����

| �V�K�o�^���\���� |

|

|---|---|

| �X�P�W���[�� |

3��1���i�y�j�@�܂��́@3��9���i���j�F�F��u�t�u�K�� [�u�K��ɂ���]�@�������͕K�{�ł� 2025�N�x�Łw�F��u�t�u�K��Z�~�i�[�x�ڍ׃y�[�W�� �u�u�`����̍����ƃR�c�v �@2025�N3��1���i�y�j16:00�`17:00 �A2025�N3��9���i���j15:00�`16:00 ���ǂ�������e�͓����ł��B����]�̓��������I�т��������B 3/16�i���j�F�I�[�f�B�V�����r�f�I�̂���o���ؓ� 3/31�i���j�F�R�����ʂ̂��A�� |

| �o�^���i | 1�����x���擾�� ���� MMCO���i�擾�� |

| ���� | 33,000�~�i�ō��A���C�E�����A���N�x�o�^���܂ށj

����̔F��u�t���i�\�����Ƃɂ��̗�����������܂��B |

| ��t���� | �\������ �E�E�E2025�N2��23���i���j�\�� �������E�E�E2025�N2��26���i���j���� |

�T�D�G�O�[�N�e�B�u�F��u�t �V�K�o�^��]�̕�

�@�@��ڍׂ͂�����

| �V�K�o�^���\���� | |

|---|---|

| �X�P�W���[�� |

3��1���i�y�j�@�܂��́@3��9���i���j�F�F��u�t�u�K�� [�u�K��ɂ���]�@�������͕K�{�ł� 2025�N�x�Łw�F��u�t�u�K��Z�~�i�[�x�ڍ׃y�[�W�� �u�u�`����̍����ƃR�c�v �@2025�N3��1���i�y�j16:00�`17:00 �A2025�N3��9���i���j15:00�`16:00 ���ǂ�������e�͓����ł��B����]�̓��������I�т��������B 3/23�i���j�F�I�[�f�B�V�����r�f�I�̂���o���ؓ� 3/31�i���j�F�R�����ʂ̂��A�� |

| �Q�����i | �~�h���F��u�t�擾�� |

| �R���� | 55,000�~�i�ō��j |

| ��t���� | �\������ �E�E�E2025�N2��23���i���j�\�� �������E�E�E2025�N2��26���i���j���� |

�T�D�~�h���F��u�t�@�X�V��]�̕�

| �X�V���\���� | |||||

|---|---|---|---|---|---|

| �X�P�W���[�� |

3��1���i�y�j�@�܂��́@3��9���i���j�F�F��u�t�u�K�� [�u�K��ɂ���]�@�������͔C�ӂł� 2025�N�x�Łw�F��u�t�u�K��Z�~�i�[�x�ڍ׃y�[�W�� �u�u�`����̍����ƃR�c�v �@2025�N3��1���i�y�j16:00�`17:00 �A2025�N3��9���i���j15:00�`16:00 ���ǂ�������e�͓����ł��B����]�̓��������I�т��������B ���� |

5,500�~�i�ō��j | ���G�O�[�N�e�B�u�F��u�t�͍X�V������ ���Z�[���X���b�v�E�̘H�R�[�f�B�l�[�^�����g���� �X�V�������i�V�K�o�^�̏ꍇ�͗L���j ��t���� |

�\������ �E�E�E2025�N3��23���i���j���� | �������E�E�E2025�N3��23���i���j���� |

�T�D�G�O�[�N�e�B�u�F��u�t�@�X�V��]�̕�

| ���\���� | |

|---|---|

| �X�P�W���[�� |

3��1���i�y�j�@�܂��́@3��9���i���j�F�F��u�t�u�K�� [�u�K��ɂ���]�@�������͔C�ӂł� 2025�N�x�Łw�F��u�t�u�K��Z�~�i�[�x�ڍ׃y�[�W�� �u�u�`����̍����ƃR�c�v �@2025�N3��1���i�y�j16:00�`17:00 �A2025�N3��9���i���j15:00�`16:00 ���ǂ�������e�͓����ł��B����]�̓��������I�т��������B |

| �Q�����i | �G�O�[�N�e�B�u�F��u�t�@�X�V�̕� |

| �X�V�� | �����i��L�t�H�[������ |

| ��t���� | �\������ �E�E�E2025�N3��23���i���j���� |

�U�D���i�ʔF��u�t�{���u��

�U�D���i�ʔF��u�t�{���u��

| ���e | �ڍׂ͂����� |

|---|---|

| ���\���� | ��t�I�����܂��� |

| ���� |

2025�N�@2��22���i�y�j�܂���23���i���j ��ꕔ�A����킹��10�F00�`16�F00 ���ǂ�������e�͓����ł��B����]�̓��������I�т��������B |

| �Q�����i | �~�h���F��u�t�A�܂��̓G�O�[�N�e�B�u�F��u�t |

| ���� | ����F1���ԁ@22,000�~�i�ō��j ������F2,200�~�i�ō��j ���v�F24,200�~�i�ō��j |

| ��t���� | �\������ �E�E�E2025�N2��10���i���j���� �������E�E�E2025�N2��12���i���j���� |

| ���e | �ڍׂ͂����� |

|---|---|

| ���\���� | ��t�I�����܂��� |

| ���� |

2025�N�@2��15���i�y�j�܂���16���i���j ��ꕔ�A����킹��10�F00�`16�F00 ���ǂ�������e�͓����ł��B����]�̓��������I�т��������B |

| �Q�����i | �~�h���F��u�t�A�܂��̓G�O�[�N�e�B�u�F��u�t |

| ���� | ����F1���ԁ@22,000�~�i�ō��j ������F2,200�~�i�ō��j ���v�F24,200�~�i�ō��j |

| ��t���� | �\������ �E�E�E2025�N2��10���i���j���� �������E�E�E2025�N2��12���i���j���� |

| ���e | �ڍׂ͂����� |

|---|---|

| ���\���� | ��t�I�����܂��� |

| ���� |

2025�N�@2��15���i�y�j�܂���16���i���j ��ꕔ�A����킹��10�F00�`16�F00 ���ǂ�������e�͓����ł��B����]�̓��������I�т��������B |

| �Q�����i | �~�h���F��u�t�A�܂��̓G�O�[�N�e�B�u�F��u�t |

| ���� | ����F1���ԁ@22,000�~�i�ō��j ������F2,200�~�i�ō��j ���v�F24,200�~�i�ō��j |

| ��t���� | �\������ �E�E�E2025�N2��10���i���j���� �������E�E�E2025�N2��12���i���j���� |

| ���\���� | ��t������ |

|---|---|

| ���� | 2025�N�\�� |

| �Q�����i | �~�h���F��u�t�A�܂��̓G�O�[�N�e�B�u�F��u�t |

| ���� | ����F1���ԁ@22,000�~�i�ō��j ������F2,200�~�i�ō��j ���v�F24,200�~�i�ō��j |

| ��t���� | ������ |

| ���e | �ڍׂ͂����� |

|---|---|

| ���\���� | ��t�I�����܂��� |

| �X�P�W���[�� |

�@�A�A�ǂ��炩�̓��������I�т������� �@2025�N�@2��15���i�y�j�A16���i���j���� ��ꕔ�A����킹��10�F00�`16�F00 �A2025�N�@2��22���i�y�j�A23���i���j���� ��ꕔ�A����킹��10�F00�`16�F00 |

| �Q�����i | �~�h���F��u�t�A�܂��̓G�O�[�N�e�B�u�F��u�t |

| �X�V�� | ���� |

| ��t���� | �\������ �E�E�E2025�N3��23���i���j���� �������E�E�E2025�N3��23���i���j���� |

�~�h���F��u�t�@�V�K�o�^�ɂ���

�E�F��u�t����]�������́A�e���i���ƂɐR�����K�v�ł��B

�i�����i���Ƃɓo�^�������K�v�ƂȂ�܂��B�j

�P�����x������F��u�t�ɐ\�����ޕ��́A1�N�ȓ���MMCO�̎��i����Ď����Ŏ擾���Ă��������B

�����ȔF��u�t�̔F��̔��s��MMCO���擾���Ă��甭�s�ƂȂ�܂��B

���V�K�o�^�̗���

�i1�j��t�t�H�[�����\�����݁^�F��u�t�u�K��̎�u

�i2�j�I�[�f�B�V�����r�f�I�imp4�`������A15���j�ƃp���[�|�C���g�i5���j���o

�����i�ɉ������~�j�Z�~�i�[�ŁA�p���[�|�C���g5����������15���ł܂Ƃ߂Ă��������B

��o���F2025�N3���\��

�i3�j���i�ʒm��A�o�^���ޒ�o�iHP�ɔF��u�t�Ƃ��Ċ�ʐ^�E�v���t�B�[�����̌f�ڂ��\�j

�k���C��u���A��������ѐR�����l33,000�~�i�����A�I�[�f�B�V�����R�����A���N�x�o�^���܂ށj

2025�N4���\��F�R�����ʂ̂��A��

�o�^��

���C��u���A��������ѐR�����E�E�E33,000�~�i�����A�I�[�f�B�V�����R�����A���N�x�o�^���܂ށj

�����͎��O�ɂ����肵�܂��B

�~�h���F��u�t�o�^�葱���̎菇�Ɨ����ɂ���

�~�h���F��u�t�@�X�V��]�̕�

���X�V�̗���

�i1�j�X�V�̂��ē��i2�����j�B

�i2�j��t�t�H�[�����\�����݁^�F��u�t�u�K��̎�u�i�C�Ӂj

�i3�j�X�V�̔F��u�t�F��s�B

���~�h���F��u�t�̕��͍X�V���i�ō�5,500�~�^�N�j�����x�������������B�����ǂœ������m�F��A�F��u�t�F��𑗂点�Ă��������܂��B

���~�h���F��u�t�X�V�́A�e���i���ƂɍX�V�������K�v�ƂȂ�܂��B

�F��u�t�o�^���E�E�E�ō�5,500�~�^�N

�����ǂł��U���݂��m�F��A�X�V�̔F��u�t�F��s�������܂��B

�G�O�[�N�e�B�u�F��u�t�͔N�������ƂȂ�܂��B

�E�F��u�t�̔F��̓~�h���i�̘H�R�[�f�B�l�[�^3�����x���F��u�t�j���G�O�[�N�e�B�u�i�̘H�R�[�f�B�l�[�^2�����x���F��u�t�j�ƃ����N�A�b�v���܂��B�Ȃ��A�G�O�[�N�e�B�u�F��u�t�ȏ�́A�N�Ԃ̍X�V�������ɂȂ鑼�A����u�t�̐��E���x������܂��B

���F��u�t�͊e���i���ƂɐR�����K�v�ƂȂ��Ă���A���i���Ƃɗ������ʂƂȂ�܂��B

���V�K�o�^�̗���

�i1�j��t�t�H�[�����\�����݁^�F��u�t�u�K��̎�u

�i2�jzoom�ɂăI�[�f�B�V�����i45���j�@���{���F2025�N3���\��

�i3�j���i�ʒm��A�o�^���ޒ�o�iHP�ɔF��u�t�Ƃ��Ċ�ʐ^�E�v���t�B�[�����̌f�ڂ��\�j

�k���C��u���A��������ѐR�����l55,000�~�i�ō��j

���G�O�[�N�e�B�u�F��u�t�͓o�^���N����F��u�t�X�V���������B

2025�N3��31���F�R�����ʂ̂��A��

�G�O�[�N�e�B�u�F��u�t �V�K

�G�O�[�N�e�B�u�F��u�t�́A�I�[�f�B�V�����R�������i���邱�ƂŁA�e�F��u�t�Ƃ��ēo�^����܂��B�I�[�f�B�V�����̓��e��45���̍u�`�ƂȂ�܂��B

�I�[�f�B�V�����Q�����i

�~�h���F��u�t���擾�̕�

�V�K�o�^�̗���

�i1�j��t�t�H�[�����\������

�i2�j�I�[�f�B�V�����r�f�I�i45���j���o

�i3�j���i�ʒm��A�o�^���ޒ�o�i���z�[���y�[�W��ɔF��u�t�Ƃ��Ċ�ʐ^�E�v���t�B�[�����̌f�ڂ��\�ł��j

�I�[�f�B�V�����Q�����i

�~�h���F��u�t���擾�̕�

�G�O�[�N�e�B�u�F��u�t �X�V

�G�O�[�N�e�B�u�F��u�t�̍X�V���́A�����ƂȂ��Ă���܂��B�t�H�[������X�V�̓͂��o�����肢���܂��B

���Z���ȂǓo�^�����ɕύX�̂�����́A�t�H�[���ɂ��L�����������B

�����{�̘H�R�[�f�B�l�[�^����@�F��u�t�Љ�

�F��u�t�o�^���x

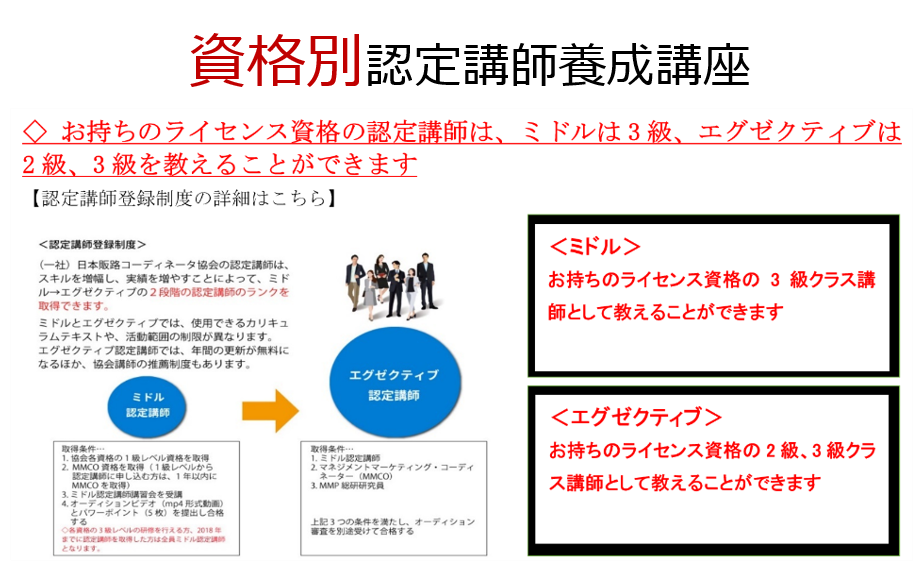

�i��Ёj���{�̘H�R�[�f�B�l�[�^����̔F��u�t�́A�F��u�t�X�L�������A���т𑝂₷���Ƃɂ����2�i�K�̔F��u�t�����N���擾�ł���悤�ɂ��Ă��܂��B�F��̓~�h���i���j���G�O�[�N�e�B�u�ƃ����N�A�b�v���܂��B�g�p�ł���J���L�������e�L�X�g��A�����͈͂̐����������N�A�b�v���邲�ƂɍL�����Ă����܂��B

�~�h���F��u�t�E�o�^���x�̊T�v

�~�h���F��u�t�Ƃ�

��ƁA���w�Z�A��w��ΏۂƂ����A�̘H�R�[�f�B�l�[�^3�����x���̌��C���s�����Ƃ��ł���F��u�t�ł��BMMCO���i�ۗL�҂ł����āA�~�h���F��u�t�{�����C��u�̍u�t�ł��邱�Ƃ���{�Ƃ��Ă��܂��B

�{�i�I�Ȋ�ƌ��C�A�w�Z����

�F��u�t�͎����ǂɓ͏o�̏�A�����e�L�X�g���g�p������Ɠ����C���J�Âł��܂��B

�{�i�I�Ȋ�ƌ��C�A�w�Z����ł́A

�@3�����C�u�t��MMCO���i�擾�҂ŁA�~�h���F��u�t���K�{�����ƂȂ��Ă��܂��B

�A���C���e�́A�����̗v�]�ɍ��킹�邱�Ƃ��ł��܂��B�܂��A���{���ɂ͋���̌��C�c�[���𐏎��A���삲�ƂɊe���C���Ƃɍ��킹�ĕҏW���܂����A���̒��쌠���͋���ɋA�����Ă��܂��B

�B�e�L�X�g�́A���ЁA�����e�L�X�g�A������ADVD�Ȃǂ�����甭�s����Ă�����̂ɏ��炵�܂��B

�Q�����i

MMCO���i���擾���Ă����

�o�^�䒠����і���̍쐬��

�u�t�o�^�҂̎������́A�{��������t���̍u�t�o�^�ґ䒠�ɋL�����܂��B

���u�t��3�����x���A2�����x���A1�����x���������Ƃ̓o�^���x�Ƃ��Ă��܂�

�i2�����x���u�t�o�^�҂�3�����x���̎��i���C���s�����Ƃ��ł��܂��j�B

���e�n���JMC�F�茤�C�Z���^�[�ɂ����ẮA�������Ƃ�3���ȏ�̍u�t�o�^�҂̐\���A�ݐЂ�K�{�Ƃ��Ă��܂��B

���u�t�͔N�x���ƂɍX�V���K�v�ł��B

�F��u�t�̊�������ɂ���

JTCC�F����{�ό��m��̃J���L�������ɉ������u�t�������F�߂���B

���Ԋ�ƌ����J���L���������C�u�t�Ȃ�

�E�F��o�^�Ҍ������C�FJTCC�F����{�ό��m��MM�헪��c���C�y�ь��C�J���L�������u�t��

�E���Ԋ�ƌ��C�FJTCC�F����{�ό��m��3���A2���A1�����C�v���O�����AMM�헪��c���C�y�ъ�ƌ��C�J���L�������u�t��

�E���Ԋ�ƍ����J�Ì��C�FJTCC�F����{�ό��m��3���A2���A1�����C�v���O�����A MM�헪��c���C�y�ъ�ƌ��C�J���L�������u�t��

���I�@�֓��̌��C�u�t�Ȃ�

���I���C�F���A�n�������́A�����c�́A�O�s�c�̋y�т����ɏ�����g�D�A�c�̌���JTCC�F����{�ό��m��C�J���L�������u�t�Ȃ�

�w�Z������Ƌ���Ȃ�

JTCC�F����{�ό��m��J���L�������ł̎��Ƌ���

���Z�E���w�Z�w�Z�����F�P�ȋ��� �E�E�E�r�W�l�X��b�������

��w�E���w�Z�����Ȍ����F�̘H�R�[�f�B�l�[�g���E�E�E �I���Ȗڌ���

�F��Z����ւ̎x��

�Ȃ��A�w�Z����@�֗l����ΏۂƂ����A�{�݂ł́A���i��ۗL����F��u�t���R���ȏ���A�L���鋳��@�ւ��ΏۂɂȂ�܂��B

��w����ւ̎x��

�{����ł́A��ƁE�c�́E�w�Z�������C�̂��₢�����������Ȃ��Ă��܂��B�e�n�Łu�ό��v�����i�[�v�̒P�ʎ��Ƃ���w�ŊJ�u����܂��B

�w�Z�����J���L���������ό��R�[�f�B�l�[�^�[

�u���s�v�̃R�[�f�B�l�[�^�[�łȂ��A�u�ό��v�̃R�[�f�B�l�[�^�[�́A���̖������傫���قȂ�܂��B����́A���s�Ɗό��̈Ⴂ����n�܂�܂��B

�ό��̗��j�����Ă݂܂��ƁA�킪���ł͊ό��Ƃ������t�́A�������疾���ېV�ɂ����Ă̂��ƂƉ]���Ă��܂��B�u�ό��v�̌ꌹ�́A�Ñ㒆���̎���̈Պw�̏��u���Ձv�ɋ��߂��܂��B���̉��߂́A�u���̌����ς�B�p�ĉ��ɕo����ɗ����i���c�^����g���Ɂu�Ռo�v�j�v�̈�߂Ɖ]���Ă��܂��B

���݂ł́A�ό��Ƃ́A�ό��s���Ɗό��{�݂ȂǁA���̎��ӂ́u���m�ƃT�[�r�X�S�ʁv�̊֘A���Ɗ������܂߂����̂��Ӗ�������̂ł��B����Ƃ悭�����������̂ɁA���s�i���j������܂��B���̉��߂ɂ͏���������܂����A�����̎����ɂ���悤�ɁA���s�́u�l����ԓI�A�����I�Ɉړ����邱�Ɓv���Ӗ����܂��B �@����͋����Ȃǂ���肵�Ă��Ȃ����Ƃ�����A��ʋZ�p�̊v�V��Q����ʂȂǂ̌�ʎ�i�̕��G���Ȃǂɂ��傫���ω����A���̎s������ނ��Ƃ�����ɂȂ��Ă��܂��B �@���̊ό��s���́A�ړ��A�h���A���H�A�����A�̌��A�X�|�[�c�A���N���G�[�V�����ȂǁA�S�Ă��܂��邱�Ƃ���A�قƂ�ǑS�Ă����炩�̌`�ŁA�ό��ɂ�������Ă���Ƃ������܂��B

20���I�ɔ��W�����ό����A���̍s�����ω����u����v�ό�����u�H�ׂ�v�A�u�����v�A�u�̌�����v�A��𗬂��飁A�u�W���v�Ƃ����v�f���܂��܂������Ȃ��Ă��܂��B����ɁA���n���Љ�̓����ɂ��A�ό��҂̃j�[�Y�͂܂��܂���m�I�D��S���u�m�I���_�I���y�v�Nj����d�v������A�ό��̃��C�t�X�^�C�����傫���ω����Ă��܂��B����͓s�s�ό��ɂ����Ă����l�ł���A���͓I�s�s�ό��̂���ׂ��v�f�Ƃ��āu����A�����A�H�ׂ�A�W���A�e���v��5���s�s�ό��̂����Ƃ��d�v�ȗv�f�ƂȂ��Ă��܂��B

����ɉ����āA�V���ɢ�̌����飁A��𗬂��飂Ƃ����L�[���[�h���d�v�ɂȂ��Ă��Ă��܂��B�܂��A�ό��҂��X���u��V�v���邱�Ƃ��s�s�^�ό��̂����Ƃ��傫�Ȗ��͗v�f�ƂȂ��Ă��܂��B���������āA�ό��͍��u�����Ǝ��̊ό��v�ł���A�u�ǂ��֍s�����v�ł͂Ȃ��A�u�����ɍs�����v�̊ό��ł���A���邾���̊ό�����w�K�̌��ό������債�A�E��Ȃǂ̒c�̗��s�ł͂Ȃ��A�C�̂������F�l��ЂƂ�Ŋy���ފό����g�債�Ă��܂��B

�ό��R�[�f�B�l�[�^�[�̑䓪�̔w�i�ɂ́A�w���n�^�ό��x�̋}�L�����̂ЂƂƂ��Ă������܂��B���n�^�ό��Ƃ������t�́A�����̌`�Ԃł���w���n�^�ό��x�Ɣ�r����ƕ�����₷���Ǝv���܂��B

���n�^�ό��Ƃ́A��ɏo���n�ɏ��݂��闷�s�Ǝ҂���悷��p�b�N���s���̂��Ƃ������܂��B���s�㗝�X�Ȃǂł́A���̔̔��K�͂����āA��ʋ@�ւ�h����Ȃǂ��ꊇ�ň����d����邱�Ƃ��ł��܂��B�������A���̗��s���̓}�X�c�[���Y���^�ɂȂ�A�ꗥ�̒�^�I�p�b�P�[�W�Ɋׂ�₷���Ƃ�����_�������Ă��܂��B

���n�^�ό��́A����̃j�[�Y�f���A�n��U���Ƃ̌��т��������Ǝ����̍�����悪��Ăł��邱�ƂɂȂ�܂��B���n�W���A���n���U����{�̌`�ɂȂ�A�}�[�P�b�g�̍ו����A���l���ɑΉ������V���Ȋό����J�����s���邱�ƂɂȂ�܂��B

�܂�A�}�X�c�[���Y���̎���ɂ́A�Ј����s���͂��߁A�c�̌^�̗��s����̂ł������A����ړI�̊ό���Ј����s�͌���A���n�^�ł͍��Ȃ��ό����i���嗬�ɂȂ��Ă��Ă��܂��B

���n�^�̓����Ƃ��ẮA���̂悤�Ȃ��Ƃ��������܂��B

(�P)�C���^�[�l�b�g�̕��y�́A���n�^�ό�������I�Ɋg�債�Ă���ő�̗v���Ƃ������܂����A���s�㗝�X��ʂ����A�ڋq���_�C���N�g�Ɍ�ʋ@�ցA�h���{�݂Ȃǂ̗\��ł���悤�ɂȂ������Ƃ��������܂��B����́A���N�O����ό��q���ǂ��֍s���A�ǂ̂悤�ȍs�������Ă���̂�(�ό��}�[�P�e�B���O�j������ɂ������Ȃ��Ă���v���ł����A���ꂾ���j�[�Y�̑��l�����N�����Ƃ�������̂ł��B���n�^�ό����J�������̂ЂƂɁA���܂Ŋό��n�����ł͂Ȃ��Ǝv���Ă����n�悪�ό��̖ړI�n�ɂȂ�悤�ɂȂ������Ƃ��������܂��B

(�Q)����҂̊ό��j�[�Y�̐��n���ɂ��A�{���u���ɂȂ��Ă������Ƃ����̔w�i�ɂ���܂��B���Ƃ��A���n�^�ł́A���܂Ŕ��n�̗��s��Ђ����グ�Ȃ������n��A�����x�̍����n��A���܂�吨�ł��₪��ƍs���̂ɂ͂ӂ��킵���Ȃ��n��Ȃǂ��ό��̑ΏۂƂȂ�܂����B ���邾���łȂ������̌������Ă݂����Ƃ����v�������܂��Ă��Ă��܂��B�������A���n�̗��s��Ђ����n�ɍs���đ̌��c�A�[���i���l����̂����x������܂��B�v��I�Ɍl�A�F�l�A�Ƒ��ōs����}�C�J�[�̎g�p�ȂǁA�ړ���i�̑I�������������Ƃ������Ƃ��������܂��B�����ɂ́A��ʂ̐����Ƃ����ۑ������܂��B

(�R)����A�ό�������ڎw���킪���ł́A���㒅�n�^�ό��Ɋ��H�����o���H�v�����߂��Ă��܂��B�O���l�ό��q�̑����ɑΉ������n��ł̊�擙�̌���������܂��B���Ƃ��A���Đl�ό��q�ł́A���{�����ɃX�|�b�g�Ă���A�����l�ό��q�̓V���b�s���O��H�̑̊��A�܂����̔��W�A��n�D�ω����ɂ�肻�̃j�[�Y�𑨂��Ȃ���A�Ή��̏[����}��A����ɁA�X�l�̎����ɍ��킹��Ƃ����悤�ɁA���ߍׂ����Ή������߂��Ă��܂��B���n�^�͏]���̗��s�Ƃł��鑗�q�^�r�W�l�X�ł���Ƃ������A����A���n�^�͏W�q�^�r�W�l�X�Ƃ������܂��B���n�^�́A�ό��q�A���邢�͌ڋq����{��������A�܂��C�O��������̃j�[�Y�ɍ��킹�āA�W�߂邱�Ƃ��o���܂��B����́A�ό�������ڎw���킪���Ƃ��āA�}�X�c�[���Y���^�ł͂Ȃ����p���@��N�����A���E����ό��q���W�߂邱�Ƃ��d�v�ɂȂ�܂��B

(�S)����ɁA�n��Y�Ƃ̐��ނ�����܂��B�n��̒n��Y�Ƃ����ނ��āA���������}��Ȃ��Ȃ����n�悪�A�ό��ŏW�q��}�邱�Ƃ������Ȃ��Ă��܂��B���n�^�ό��̐��i�ɂ��A�n�掑���̌������A�ό������̗Z�����A�_���H�ό��A�g�Ȃǂ̎{��ɂ��A�n�抈������ڎw�����Ƃ��o���܂��B����ɁA�ό������@���邱�Ǝ��̂��A�w�X�Â���x�ւ̎x���ɂȂ�܂��B

���Ɂu�n�掑���Ɗό������v�����������U������ɂ����ẮA�n��u�����h�헪�̍\�z�ƃ}�[�P�e�B���O����ł��B����ɁA�n��̃u�����h���������߂Ă������߂ɂ́A�n��u�����h�ɂ́u��̑��ʁv�����邱�Ƃ𗝉�����K�v������܂��B

���̂��߁A����́A�ό��ƊE���ł́A�ό��R�[�f�B�l�[�^�[�̐l�ނ͕K�{�ƂȂ�Ǝv���܂��B�܂��A���I�@�֓��̊ό��U���A�n��U���Ȃǂ̋Ɩ��ɂ������Ă�����A����ɓƗ��n�R���T���^���g�̕��Ȃǂ̐l�ވ琬�͕K�{�ƂȂ�ł��傤�B

���ɂ��ꂩ��̊ό��Y�ƂɕK�v�Ȃ��Ƃ́A�n�悻�̂��̂̃G���A�E�A�C�f���e�B�e�B���n��u�����h�̍\�z�Ɗm���ł���A�����ЂƂ́A���i�u�����h�Ƃ��Ắu�n����Y�u�����h�v�i���Y�i�Ɠ��Y���j�̏��i���ł��B

�n��u�����h�ɂ��G���A�E�A�C�f���e�B�e�B�̊m���́A�n��̃u�����h�C���[�W�����サ�A�L�����m��T�[�r�X�������Ƃ����o�ϓI���ʂ̂ق��ɁA�n��Z���ɂƂ��ẮA�n��ɑ��鈤����ւ�ݏo���A�n��̊��͂ɂ��Ȃ�����ʂ��L���܂��B

�@�܂��A���i�u�����h�Ƃ��Ă̒n����Y�u�����h�̃A�C�f���e�B�e�B�m���́A�������n�悪�L������j�A�����A���R�Ɠ��Y�i��`���H�|�i�A�H�ƋZ�p�ȂǁA�n��ŗL�̕��y�����Đ��ݏo���ꂽ���̒n��Ƃ͈قȂ�Ǝ��̃u�����h���l�̊m���ł���Ƃ������܂��B

���̂悤�ɁA�ό��R�[�f�B�l�[�^�[�ɂȂ���́A���s�㗝�X���ʋ@�ցA�ό��{�݁A�h���{�݁A�ό����i�̔��{�݁A���]�[�g�{�݁A���̎��ӂ̎��Ǝ҂̕��A�܂��A�_�ђ{���Y���ƎҁA�H�i���H���ƎҁA�ό��U���A�n��U����}����Ƃ�R���T���^���g�ȂǁA���������Ɩ����s�����Ȃǂ�Ώۂɂ��Ă��܂��B

���{�ό��������苦��ł́A�ό��ƒn��u�����h�琬����̂Ƃ����ƊE�A���ƕ���̕��X�ƘA�g��}��Ȃ���w���n�^�ό��x�ɗ͓_��u���A���Ɂu�}�l�W�����g�v�A�u�ό��}�[�P�e�B���O�v�A�u�n��E�ό��������p�v�A�u���ƊJ���E���i�J���v�A�u�֘A���鎖�Ɖ��v�����j���O�ɂ�����@�߁v���𗝉����A�n��̊ό�������V�����Y�Ɖ��ł���悤�ȃC�m�x�[�V������������l�ނ̈琬���d�v�Ȉʒu�Â��ɂȂ��Ă��܂��B

�k���₢���킹��l

���{�ό��m��@��ʎВc�@�l���{�ό����������

�A�N�Z�X

���₢���킹�t�H�[��

|

|

|

Copyright(c)JMC. All Right Reserved.

|

�@